店頭で話すレシピ

炊飯器で作る砂糖を使わない発酵あんこ

砂糖を使わない、さっぱりとした発酵あんこのご紹介です。お店で販売している北海道産の小豆と麹を使ったレシピで、よく店頭でも店主とお客様で発酵あんこの作り方の話で盛り上がることが多いのでレシピにしました。

材料 2人分

| 米麹(生) | 100g |

|---|---|

| 小豆 | 100g |

| 大豆のゆで汁 | 150ml |

| 塩 | 小さじ1/2 |

炊飯器で作る砂糖を使わない発酵あんこの作り方

麹と小豆の用意

麹を100g用意します。かど万の麹を使っていますので、このレシピを参考にして発酵あんこを作られる方は、「生の麹」をご用意ください。麹には「生」と「乾燥」の状態があり、生麹でのレシピとなります。また、麹の種類は米麹を使用してください。玄米麹や麦の麹で作ると、甘味が弱くなります。

小豆も麹と同じ分量の100gを用意します。

大豆を煮る

小豆を軽く水洗いして、鍋に入れます。水を注いで強火にかけます。煮立ったら弱火で3分茹でてザルに上げて渋切りをします。

渋切りをすると小豆のえぐみを取り除くことができます。発酵あんこ以外でも小豆を使うときは渋切りをしるケースは多々あります。

鍋に小豆を戻します。戻したら水を550ml加えて、強火で火にかけます。沸騰してきたら、火加減を弱火にして、小豆が柔らかくなるまで50分程煮ます。

途中で水分がなくなってきて、小豆の表面が空気に触れていたら、お湯を注いで表面をお湯で浸しましょう。

じっくり煮ていくと色が上の写真のようになります。小豆が小指と親指で簡単に潰れたら、小豆が煮えたサインになります。

大豆が煮あがったら、ボウルの上に置いたザルに小豆を入れて、小豆と煮汁とに分けます。

小豆と煮汁を冷ます

小豆と煮汁を55度まで冷まします。

※注意点として70度以上の煮汁に麹を混ぜてしまうと、麹の糖化ができません。甘くならない発酵あんこになりますのでご注意してください。

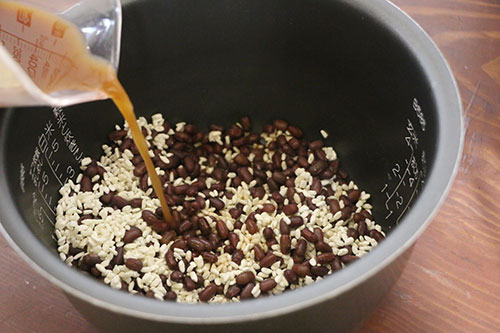

小豆、煮汁、米麹を混ぜる

米麹と小豆を混ぜ煮汁も入れます。煮汁は200ml、必要になるので、もし煮汁が足りない場合は60度位のお湯を入れて補いましょう。

塩を小さじ1/2入れます。

布巾やタオルをかけて、保温モードにして8時間~12時間程おきます。保温モードにする理由は約60度位で保温されるからです。なおタオルを取り蓋をすると70度近くまで上がり、糖化が進みにくくなるので蓋をせず布巾又はタオルをかけてください。

6時間程で米麹の甘さが出てきますが最大24時間位まで寝かせると更に甘くなっていきます。6時間以降はゆっくりと糖化が進むので、保温する時間はお好みで対応してください。なお、保温中は一切タオル、布巾を取らないで下さい。ちょっと様子を見たくなりますが、雑菌が繁殖する原因になります。雑菌が繁殖すると酸っぱいあんこになるので、開けないで下さい。

そんな時に便利なのがヨーグルトメーカーです。保温中に60度をキープできることと雑菌の繁殖が少なくすみます。店頭に来られる方であれば、無料で貸し出ししていますのでお気軽にお申し付けください。

8時間程経った状態

8時間程経つと、あんこの色になります。開けたら混ぜ合わせて攪拌しましょう。小豆がゴロゴロしたあんこが好みの場合は、これで完成です。

こしあん風にならめらな食感にする場合

フードプロセッサーを使い攪拌します。口当たりが滑らかになります。冷めたら保存容器に移しましょう。

冷蔵保存で約5日程は保存が可能です。5日以上使わない場合は、冷凍庫で保存しましょう。冷凍庫の場合は1ヵ月程保存がききます。

発酵あんこは甘さが米麹由来となり、本来の砂糖の甘さはないので、お砂糖を控えている方やさっぱりしたあんこが好みの方にはお勧めです。パンにのっけたり、ヨーグルト、お餅などと一緒に食べてみてください。色々な楽しみ方があるので、是非お試しください。